Overview

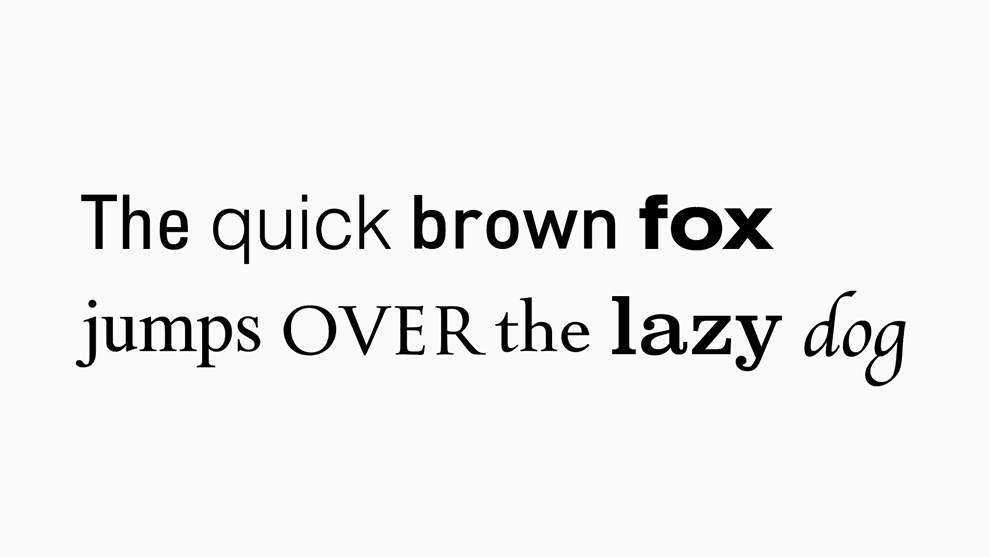

この記事では“コーポレートフォント”と“ロゴタイプ”についてカンタンな解説をしています。グランドデザインオリジナルの書体解説もおこなっていますのでもしご興味があればご一読ください。

コーポレートフォントとは

ざっくりいうと「この企業ってこういうイメージだよね」というブランドイメージを統一するために書体をそろえましょう、というためのフォントです。

大きい企業になってくると関わるデザイナーさんも増えてきます。みんなが違う書体を使っているとイメージもバラバラになるのでこの書体以外使わないでね、というルールです。

たとえば既製フォントの「Helvetica」で統一しましょうということもあればオリジナルでゼロから書体をつくる企業もあります。

オリジナルフォントを採用している企業

ゼロからオリジナル書体をつくっている企業に以下の例があります。

メルカリ「Mercari Sans」

小林章さんが手がけられた書体。

ご自身で手がけられた「たづがねゴシック」との和欧混植が前提でやわらかであたたかみのある雰囲気が特徴です。

Apple「San francisco」

2017年に「Myriad」から「San francisco」デバイスとコーポレートフォントが統一されました。

iPhone上での小さい文字の可読性が担保できる設計で「:(コロン)」の上下位置が前後の文字関係で変わったりディティールまで考え抜かれた設計が話題となりました。オープンソースで誰でも使い放題というのもさすがです。

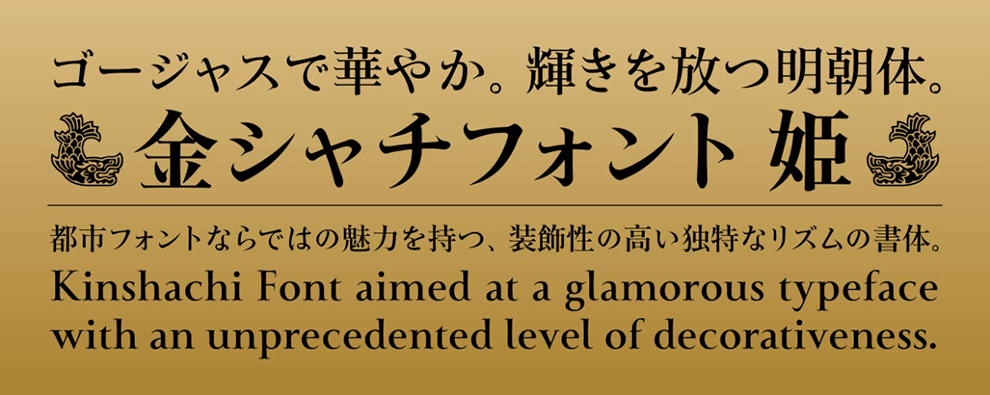

あとは企業ではないですが、Type Project「金シャチフォント」という書体もあります。

ちなみにゼロから和文書体をつくるとなると、モリサワフォントの例でいうとStd=9,354文字、Pr6N=23,058文字という途方も無い作業となるわけです。数年がかりのデザイン期間に加えて何億円ものコストもかかるわけですから書体デザイナーのみなさまには頭が下がります。

ロゴマークの文字部分を「ロゴタイプ」と言います

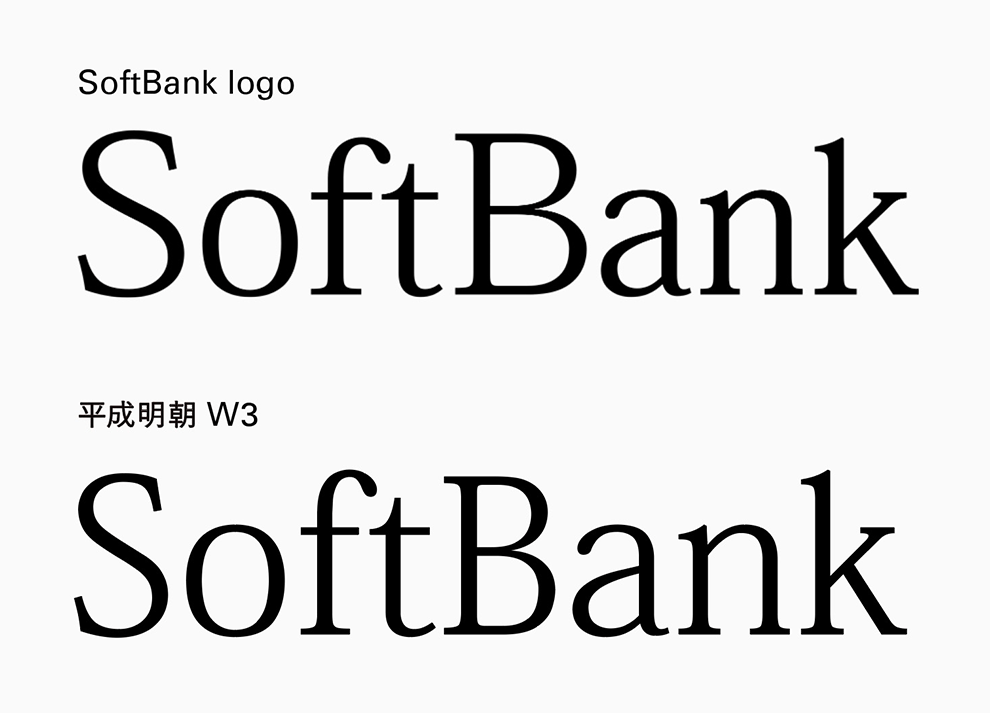

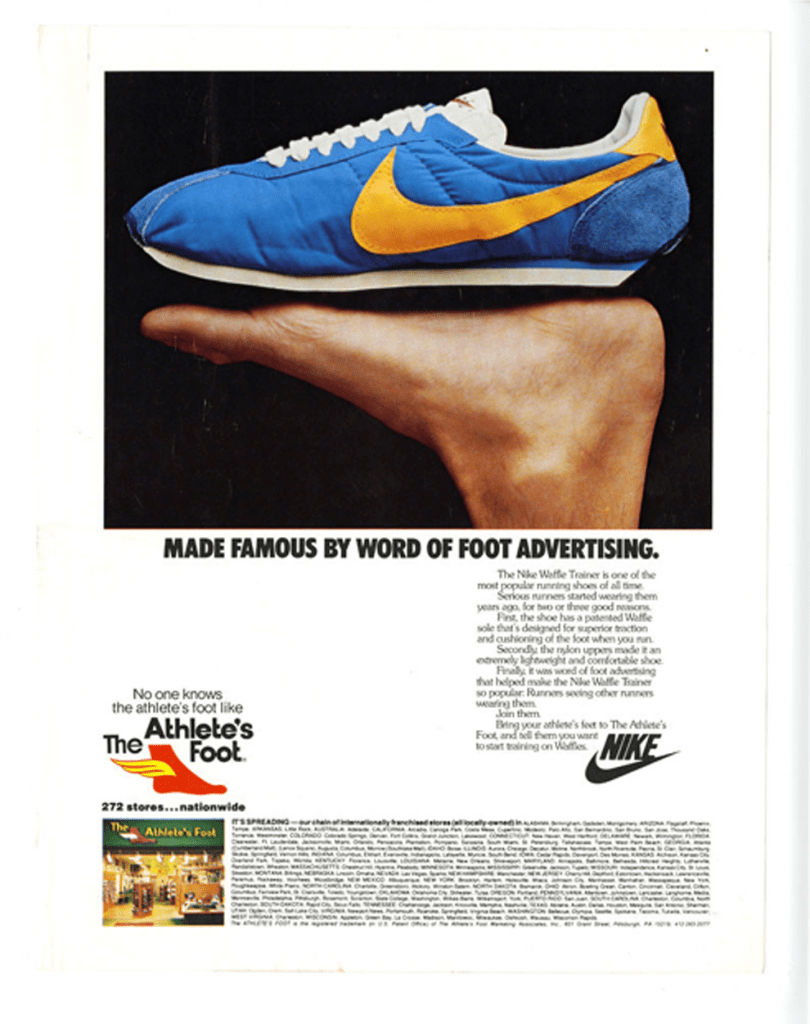

「ロゴマーク」と呼ばれるものにはNIKEのスワッシュのような「シンボルマーク」と文字の部分の「ロゴタイプ」の大きく2つに別れます。グラフィックデザイナーとして、企業のC.I.(ロゴマーク)に携わることがたびたびありますが、オリジナルでゼロからつくるよりもベーシックな書体をもとにロゴタイプをつくる機会が多くあります。

そういうと「なんだよ、既製フォント使った手抜きか」と思われてしまうかもしれません。ですが、短期間で使用されるイベントロゴなどは別ですが、企業のロゴマークのような普遍性・耐久性を重視する場合長年デザイナーに愛されていた書体をベースに設計し直したほうがメリットがたくさんあります。

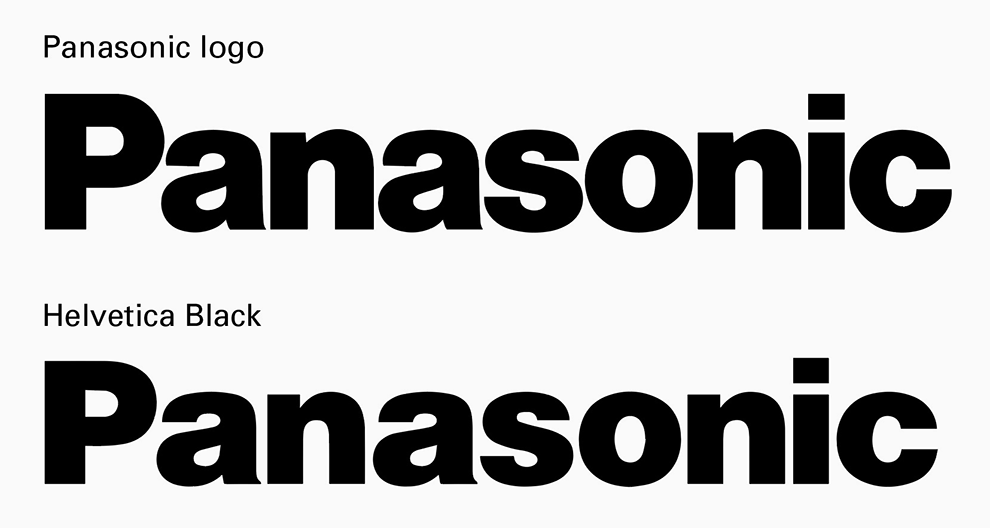

たとえばPanasonicの場合は「Helvetica Black」がベースと言われています。

よーく見ると全体的にスリムだったり「a」の払いが違ったり、ディティールの調整がされているのがわかります。

あまり手を加えすぎるとロゴとしての耐久性や完成度のバランスの兼ね合いも難しいため、近年ではオリジナリティよりも書体のイメージを大事にしたシンプルなロゴタイプが増えています。

たとえばNIKEのロゴは「Impact」という書体がベースで、コーポレートフォントには「Futura Condensed Extra」がずっと共通してあらゆるメディアに使用されています。

メディアへの展開が複雑な現代だからこそ、汎用性のあるロゴタイプとコーポレートフォントが求められているのかもしれません。

Information

Author